染液を作る

染料

必要な染料を計量し、よく溶かして染液を作ります。

蟻酸

カチオン染色における初期酸は安定剤や緩染剤のような役割です。酸性染色のように促進効果はありませんので染料濃度に合わせて量を変える必要はありません。染料濃度に関わらず1ml/L入れてください。

緩染剤

淡い色(染料濃度が低い色(0.2%以下など))では緩染剤をご使用ください。

緩染剤は透明な染料のような役割を果たします。少ない染料が局部的に結着するムラを防ぎます。

緩染剤を入れ過ぎたり、使用する必要がない中色や濃色で使用すると、緩染剤が色のつく分子構造の箇所を占領してしまい、染料が十分に着かなくなりますのでお気をつけください。

界面活性剤

洗剤です。被染物に水が馴染むようにする目的(浸透効果)で使用します。

専用の界面活性剤がなければ台所用洗剤でも結構です。なお、洗剤は非イオンまたはノニオンである必要があります。特に表記がない場合でも多くの場合で問題ないと思います。

強いアニオンの場合染料と結着してターリングを起こし凝集・沈殿が起きますので、心配な場合は少量の液で確認してからご使用ください。入れてみて、液の中にカス状のベタベタが生じなければ大丈夫です。

被染物を入れる

染色する対象物を投入します。被染物全体に染液を染み渡らせてください。

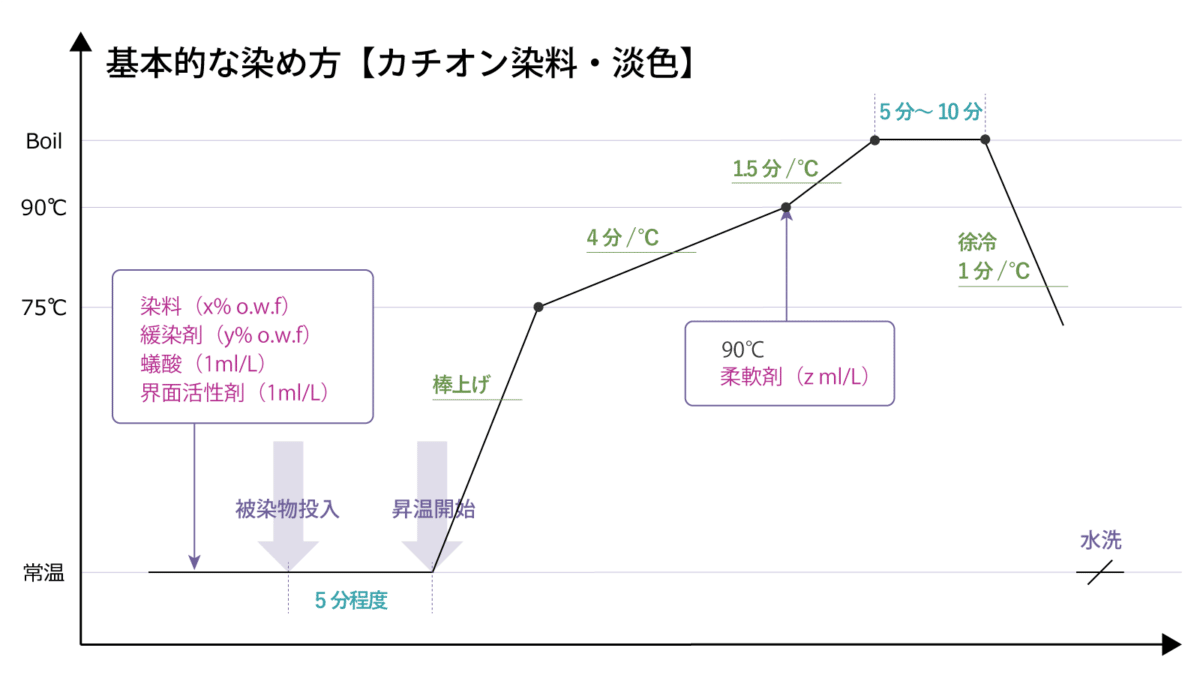

昇温を開始する

アクリル繊維は80℃くらいまでは染料が結着しません。少し安全をとって、75℃までは棒上げ(最大火力)で結構です。

温度コントロール

淡色の場合

淡色の目安=染料濃度0.2%以下

低温(80℃~90℃)で染着が終わってしまいますので、その間の昇温に時間をかけます。目安は4分/℃(4分で1℃上昇)です。

90℃くらいではほとんど染料が残っていないか、やや残っている程度だと思います。残っている染料が少なければ残りの時間をやや乱暴に昇温してもムラにはなりませんので、やや早めて1.5分/℃くらいとします。染料が残り気味の場合は90℃を過ぎても4分/℃を維持しましょう。

沸騰するころには染料は残っていないと思います。5分~10分寝かせて終了しましょう。

中色~濃色の場合

低温(80℃)から高温(Boil)までまんべんなく時間をかけます。中色では75℃~85℃を特に気をつけましょう。濃色では85℃~Boilまでの間をしっかり取りましょう。

沸騰しても染料が残っていると思います。15分から30分寝かせ、染料が十分に吸着されるのを確認して終了しましょう。

柔軟剤

染色の途中(90℃くらい)に柔軟剤を入れてください。万が一投入温度が前後しても影響ありません。

徐冷

アクリル繊維は急冷するとカチカチに固まってしまう性質があります。染色後は廃液せず、水を注ぎ足して温度を徐々に下げてください。目安は1分/1℃くらいです。

75℃まで徐冷したら廃液し水洗して終了です。