ルミック効果とは

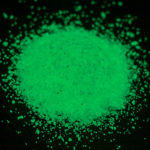

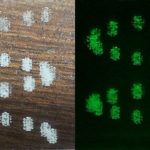

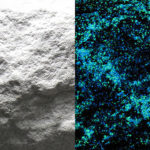

蓄光顔料は明るい状況下で蓄えた光を暗闇で一定時間継続的に放出する顔料として知られています。発光現象の評価はあくまで「真っ暗闇」という環境下で語られるのが従来の蓄光顔料の考え方でした。

ところが蓄光は真っ暗な環境に限らず薄暗い環境下でも発光しています。その点に主眼を置き、どの様な環境下でどの様な現象が発現し、人にどの様な心理的印象を与えるかを取りまとめ論文発表(一般財団法人日本色彩研究会「色彩研究」)致しました。

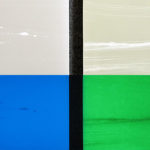

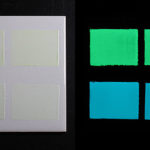

その中で「蓄光機能により発光する物と一般的な発光しない物を同時に観察した場合、薄暗い環境下で発光しない物の見え方を保ったまま蓄光が発光する現象」について、これを【 Lumick(ルミック)現象 】と提唱しました。また発光認知に至るまでの特異な見え方について「彩度の明瞭化」「色相の変化」「色相の出現」による色の変化を認識することから生じるものであることと、この特異な見え方が観察者の心理に影響を及ぼすことを【 Lumick効果 】と提唱しました。

心理的な影響を与える演出に

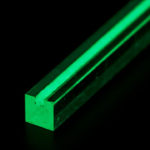

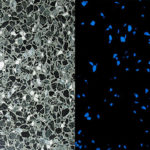

例えば屋外から地下鉄の階段に差し掛かった時など、明るい環境下から暗い環境下に環境変化した時、薄暗い環境下でも蓄光は発光します。

観察者はその変化を最初から「発光」とは認知しません。最初は色が変化したのではないかと「疑惑」を持ち、異常な事態を「監視」し、最後に発光の認知につながります。

発光の認知に至るまでの「疑惑」と「監視」の時間が長い方が着目度が高く、Lumick効果が高いといえます。観察者は意外性と驚きを持って対象に着目します。

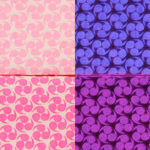

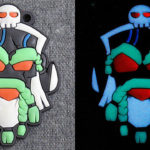

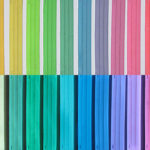

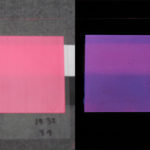

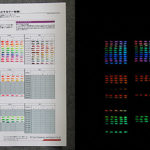

カラー蓄光ならではの演出

従来の蓄光顔料では、観察者は発光することを容易に予測できる、或はすぐに発光しているという認知に到達してしまい、意外性や驚きは与えられません。高いルミック効果は、蓄光がマルチカラー化された事によって生み出されたのです。マルチカラー化により発光することを予測できないデザインとして蓄光加工を施すことが可能となり、それによって初めて意外性のある演出が生み出されるのです。

商品企画に与える影響

今までは蓄光を使用し「暗闇で光る○○」という商品企画を行ってきたと思います。ところが日本人は際立って目立つような物は好まないため「コストを掛けたところで誰が喜ぶのか?」「光らせて誰が満足するのか?」といった理由などで企画倒れになるケースも多かったのではないでしょうか。

弊社では着眼点を変え「薄暗い所に差し掛かった時などの環境変化で気づく人は気づく程度の色変化」という機能性を前面に企画提案しております。さりげない控えめなオシャレの方が日本人の好みに合っているからです。

このように、同じ蓄光を使用した商品企画でも、従来と異なる角度からターゲットとなるシーンを明確に定めることで現実的な商品企画になってきます。それを実現するのがLumickColorです。